1)”Nollywood”の何がそんなに難しいか

①抽象語(hegemony, illegitimacy, representationなど)がどんな具体的現実を示唆しているのか分かり難い

②従来の「常識」を覆す議論がさりげなく出てくる(Igbo society is direct democracy in action, republicanism and village democracy as political forms)

③客観的な事実の羅列からなる歴史記述ではない

①固有名詞について整理する(民族・人物一覧、年表、地図作りなど)

②大辞典と物書堂の辞書アプリを活用する

③百科事典、Wikipedia 、YouTube、ネット検索等を活用し、背景となる知識イメージや関連文献を調べる

④生成AIを活用するーー概要、語彙、和訳、キーワードについての質問する

今回論じることになる東大英語とは、東大に合格するための英語という意味ではなく、東大合格後に一人ひとりの東大生に求められる英語である。

ここでは東大駒場の1、2年生の共通テキストである、東大教養学部英語部会(編)『東大英語リーディングーー多元化する世界を英語で読む』(東大出版、2022年)を考察することにする。その中でもSession 13-14 の“Nollywood“というナイジェリア映画論の文章を取り上げ、それがどのように難しいのか、そして読解するにあたって、大学新入生はどのような武器を駆使しながら挑戦したら良いのかを論じたい。

まず最初に、この「はじめに」では、このテキスト『東大英語リーディング』がどのように難しいのか、簡単に説明しておこう。Amazonの読者レビューを読むと、英語多読の入門書だと考える人がいるようだが、ちょっと的外れだろう。実際のところ、いわゆる「多読」にぴったりの、読みやすい英文集ではないだろう。TOEIC対策どころか、よりアカデミックな英文だと言われるTOEFLよりも、さらに難しいとも言えるかもしれない。何しろPreface にも、大辞典を駆使して読みなさいと書いてあるのだ。

実際、大学新入生(東大1年生)に対し、高校までの素朴な世界観を大きく越え、より高いレベルでの認識へと飛躍しなさい、ジャンプしなさいと、強く要求しているように見える。東大が東大生に求めているのは、抽象的で専門的な英語文献を読むための準備作業なのだが、そのためには真の東大生になるためには、知と学問の世界へのバンジージャンプという「通過儀礼」を体験しなければならないようだ。

ところで、かつての日本では教養主義というものがありました。今となっては大昔でしょうが、昔には旧制高校(現在の主要国立大学の教養課程。例えば、東大駒場の敷地はかつては旧制一高だった)というものがあり、将来のエリートとして嘱望されていた旧制高校生たちは、今までの簡単なお勉強を乗り越えようと、デカンショと呼ばれる超絶な哲学書などを読もうとしたという。デカンショとは、デカルト、カント、ショーペンハウエルという西欧の哲学者の頭文字を取ったものだ。彼らの著した難解な書物、あるいは、日本人でいえば和辻哲郎や倉田百三等に挑戦すべしというのが、教養主義である。

戦後の昭和になっても、教養主義の伝統は続いた。大学生たちは岩波文庫を買い、デカンショはもちろん、西田幾多郎、丸山眞男、マルクス、ドフトエフスキーなどを読んだらしい。

昭和の後期になると、いわゆる教養主義はほとんどなくなっていたが、それでもその残骸くらいは残っていた。実は私だって、大学生になると、サルトルの『存在と無』やカントの『純粋理性批判』のさわりに触れたのである。

これらは実に難解きわまるもので、サルトル『存在と無』の冒頭では、「即自存在とは『在るところのもの』であり『無いところのものでは無い』」、他方、「対自存在とは『在るところのものではない』『無いところのものである』」という議論から始まる。普通の大学一年生からすれば、ちんぷんかんぷんで、一人で読み進めることはほとんど絶望的である。しかし、先輩や先生の手ほどきを頼りに、次第に少しは読み進められるようになる。

ちょっと具体的に言えば、即自存在・対自存在とはヘーゲル弁証法に由来する概念であること、そして大雑把に言えば、即自存在とは未だ自己意識に目覚めていない素朴な段階であり、対自存在とは他者に触れ自己意識に目覚めた段階だ。先輩たちから、そのようなイメージを与えられると、それを手がかりに、難解な本に挑戦しようという気になったという訳です。

他大学はいざ知らず、教養主義は東大では、形を大きく変えてはいますが、その精神は消えていません。要するに、東大教養学部英語部会と『東大英語リーディング』が東大1年生に求めているのは、「大学生になったのだから、今までのような安易な姿勢は通用しないことを理解せよ、そして、現代の『教養』を身に付けられるような本格的な英文を読んでもみろ」なのです。だから、敢えて少々読みにくい英文が集められている。

そんな訳ですから、このテキストの読解は決して楽に読めたりはしない。おそらく帰国子女にとっても簡単だとは限らないでしょう。しかし、悪戦苦闘しながら奮闘すれば、「教養」あるいは「教養英語」へと一歩進めることが出来る、そんなテキストなのです。

今年(2024年)の東大英語の要約問題について、2回にわたってブログ記事を書いてきた。「2024年東大英語要約[1]問題と解答 」と、「2024年東大英語要約[2]ーー2つの解釈の可能性」である。しかし、どうもまだ書き足りない。そこで、あと一回、ちょっと長めの注釈をつけ加えることにする。なお、今回のブログ記事は、これら2回の記事が半ば前提となっている。

2024年の要約問題についてネットでいろいろと検索して調べてみると、「簡単だよ」みたいな意見がちらほら見つかる。しかし、そんなことは絶対にない。実際、様々な「模範解答」の要約文を読んでみる限り、異なる二つの見解に分裂している。どちらの見解がより正しいのか、最終的な決着をつけられるのか否かは不明だが、この争点に取り組んでみる必要がある。(なお、東大の解答は、ある程度様々な解釈を許容していると想像している)。

とくに注目すべきは、以下の第四パラグラフである。

Bernays’s Propaganda opens by pointing out that the conscious manipulation of the organized habits and opinions of the masses is the central feature of a democratic society. He said: we have the means to carry this out, and we must do this. First of all, it’s the essential feature of democracy. But also (as a footnote) it’s the way to maintain power structures, and authority structures, and wealth, and so on, roughly the way it is.

私がつけたアンダーラインの箇所に注目してもらいたい。ほとんど同じような内容の文と語句が二度、つまり、”Propaganda is the central feature of democracy”だと書かれてある。Bernaysが、その著書で主張している言葉だ。日本語に意訳すれば、「プロパガンダ(=大衆の思考操作)は、民主主義社会にとって、絶対に欠かせぬものだ」となるだろう。

これらの文が大事なことは、疑う余地がない。しかし、その解釈はとても厄介だ。理由は二つある。

一つは、この命題は Bernays の著書の主張なのだが、作者の見解を代弁しているのか、そうでないのか、必ずしも明瞭ではないのである。我々はどちらの立場に立つのかを明らかにしなくてはならない。

もう一つは、民主主義という近現代では正(プラス)の概念を表す概念が、プロパガンダという負(マイナス)の概念と並べられ、結び付けられていることに由来する。民主主義によって、プロパガンダを正当化しているのか?あるいはその反対に、プロパガンダという負の概念によって、民主主義の否定的側面や欺瞞などを、批判的に論じようとしているのか。

読み手としては、ここで大いに悩むのは、当然ではないか? 次のようなA説 B説に分裂してくるはずだ。

A説は、書かれてある文に対しては、ほとんど悩むことなく無批判にそのまま受け入れる立場である。

近現代人が常識的に考えるならば、大衆の思想操縦をするのが民主主義の特徴だというBernaysの議論は、少々受け入れ難い。大衆の思想操作という考え方は、いわゆる洗脳やマインド・コントロールと紙一重だ。あるいは、ジョージ・オーウェルの反ユートピア小説『1984年』の世界を想起させてしまう。そのような技術、つまり反民主主義的に思われる技術が、実は民主主義の特徴だと言われても、理解に苦しむはずだ。しかも、その命題の作成者は、書き手本人ではないのだ。

書き手が、どのようなメッセージを発しているのか、読み手がよく理解できない時、どうやって手短に要約できるのか。A説では、書かれてある文を、たとえその意味がよく理解できなくても良いから、すべてそのまま受け入れてしまいましょう、という立場である。

つまり、(1)Bernaysの見解は書き手の見解を代弁している、(2)Bernaysの命題(プロパガンダと大衆の思想操作は、民主社会には不可欠だ)を、単なる意見ではなく、事実であるとして認定して認めましょう、という立場に立っている。

ちょっと驚いたことに、大手予備校の解答速報は、この立場に立っているようである。以前のブログでも紹介したが、再度掲載しておこう。特に下線部のところに注目してもらいたい。

東進

米国での企業のプロパガンダは、暴力を用いない大衆心理の 操作を目標とし, これは民主社会の要と認識されていたが、 ヒトラーによる印象悪化を受けてその呼称は変えられた。 (東進、80字)

駿台

企業のプロパガンダは暴力に頼らない大衆心理の操作を目的としており、民主主義の本質的特性だが、この用語自体は第二次大戦中の悪印象のため、現在は使われていない。(78字)

河合塾

企業のプロパガンダが目指す非暴力的な大衆心理の操作は、当初は民主主義の根幹をなし社会を維持する手段とされた。だが、この語は戦時中に印象が悪化し使われなくなった。(80字)

代ゼミ

暴力に頼らず大衆の心を操作し、民主主義体制を維持するため、戦間期に米国で生まれたプロパガンダは、今では呼称を変えて、宣伝広告などとして世界中に広まっている。(78字)

いずれも、Bernaysの説、つまり彼の著書『プロパンガンダ』の中の文章が、彼の意見ではなくむしろ客観的な事実であるとして、として要約文に反映している。

書き手はいったい何者で、どのようなメッセージを読み手に訴えかけているのか。そういうことを一才考慮せず、パラグラフごとの論点をペタペタと要約文に並べているから、Bernaysの文を事実にまつあり上げているのだろうと、私は考えている。

この立場は、民主主義のためのプロパガンダという説に、大いに違和感を持つことから出発する。

すると、(1)Bernaysの説は、この文の書き手の認識とは異なるのではないか。(2)「プロパガンダが民主主義の本質なのだ」という命題をそのまま受け入れているのではなく、むしろ、反語的レトリックとして用いているのではないか、と考える。反語というのは、Bernaysの命題と正反対の認識を書き手は持っているからだ。

具体的に言えば、例えば、プロパガンダに支えられている民主主義があるとしたら、それは民主主義と呼ぶに価しない。あるいは、「プロパガンダが民主主義の本質なのだ」という説は、プロパガンダを正当化するために流したBernaysのデマに過ぎないと捉えてるのだ。つまり、書き手の意図を汲み取って、Bernaysの命題を批判的に捉える。

もしかすると、第4パラグラフに書かれてある文章を全部反語的に読めと言う見解は、かなり極端なものに思われるかもしれない。しかし、反語的レトリックだと解釈するのが、文章の流れから言っても、また書かれている内容のショッキングさから見ても、むしろ自然の流れなのである。以下、理由を説明していく。

1)全文の冒頭の文において、企業プロパガンダがアメリカの大きな問題だと提示している。そのような問題意識を持つ書き手が、Bernaysの命題を説をそのまま全面的に認めるのは、あり得ないではないか。むしろ、「そんなケシカラン理念を持っている奴がいたのだ!」と怒ったり、「そんな悲しい事実があったんだ」と悲嘆することが期待されているはずだ。

2)第五(最終)パラグラフにおいて、プロパガンダという技術はヒトラーのナチス政権においても積極的に活用されたことを確認できる。その結果、本文では、「プロパガンダのイメージが悪くなった(Its image got pretty bad)」と簡単に記述してあるだけだ。しかし、プロパガンダが民主主義と表裏一体であるかのようなBernaysの説が、全く説得力を失ってしまったと見ることも出来る。

3)Bernaysの命題は、現代人の我々の良識に著しく反する命題であり、それを教育機関でもある東大が、入試試験において、そのまま肯定的に提示するとは思えない。これは、英語試験についての内在的な議論ではない。しかし、こういうコメントも必要であろう。

4)これらの議論に加えて、もう一つ、背景的知識や教養から得られる推論や考え方を提示しておく。実を言うとこのプロパガンダ論は、ある程度、社会科学的な読書をしていれば、どんな人物が書き手なのか、想像出来てしまう。

ずばり言えば、書き手は非マルクス主義・非共産党系の左翼・リベラルの知識人であろう。つまり、ラディカル・リベラルであるとか、アナーキズムなどの思想信条の持ち主である。

なぜか。全体的なトピックは、マルクス主義の「ブルジョア民主主義」批判に近い。特にマルクス主義の「文化へゲモニー論」(グラムシ)や、「国家のイデオロギー装置」(アルチュセール)を想起させる。しかし、決してマルクス主義の言葉を用いて議論しない。あくまでも平易な言葉によって、文が綴られている。上記のことから、想像できるわけだ。

この時、書き手はおそらく大衆民主主義(Popular Democracy) の支持者であろう。他方、大衆の思想操縦を求めるBernaysの命題は、おそらくエリート主義を前提とする民主主義として浮かび上がってくる。知的エリートが大衆の意見や思考を操作・操縦しなければならなない、エリート主義的民主主義である。もちろん、大衆民主主義とエリート主義的民主主義は、政治的に対立する。

書き手が非共産党系左翼であれば、Bernaysの命題を反語的にのみ取り上げたのであろうと結論づける。噛み砕いて言えば、左翼が保守エリート主義者を褒めるはずがない、ということだ。(こんな推察力は、受験生には全然求められてはいません。念の為)

バーネイズの命題を反語的に捉えるとは、具体的にはどう言う解釈か。どうやら二つの解釈があるようだ。一つは、「プロパガンダが根幹にある民主主義はクソである」だ。もう一つは、「プロパガンダが民主主義の根幹にあるなどという命題はデマに過ぎない」だ。もう少し詳しく説明しよう。

この立場では、Bernaysの主張を限定的に認める。つまり、「民主主義」の存続のために、プロパガンダが有効に活用されている事実があるだろうと考える。

しかしながら、このときの「民主主義」には、人民が統治するという意味での民主主義の理念はない。民主主義の皮を被っているだけで、実質的には、エリートが大衆を内面から操っている寡頭制政治にすぎない、と考える。Berynaysの「民主主義」は、もはや尊重するに値しないのである。

なにしろ、Bernays自身も彼の著作の注釈に記しているように、プロパガンダによって、エリートが握っている権力や富の構造を、そのまま維持し保存することが出来るのである。

以上の観点から要約を試みてみよう。

B-①の要約文

プロパガンダは、特権層の利権を守るために、大衆の思考を操作する技術だ。かつては露骨に正当化されたが、ヒトラーで印象が悪くなり、現在は水面下で運用されている。(78字)

これが私が選んだ立場である。民主主義を維持するのに、プロパガンダが役立っているという奇妙な命題そのものが、彼のデマに過ぎないと解釈している。

このような解釈に至ったのは、最終パラグラフで書き手が述べたことが、全体の話のオチであると考えたらからである。(B-①では、最後のオチをうまく説明できないと私は考えている。オチのない文章はつまらないではないか)

最後のパラグラフ(次の文)をどう解釈すべきか。

I should mention that terminology changed during the Second World War. Prior to World War II, the term propaganda was used, quite openly and freely. Its image got pretty bad during the war because of Hitler, so the term was dropped. Now there are other terms used.

プロパガンダは、かつては公然とあからさまに実行されていた。しかも民主主義と一体であるとまで、その正当性が謳われていた。しかし、ナチスのヒトラーが使っていると分かると、さすがにそのイメージが悪くなった。単調に平板に読んでいくとそんなことが書かれてある。

だがこんな平板な解釈では、今回の文を締めくくってもらっては、大変困るのだ。もう一度よく考えてもらいたいのだが、直前の段落では、大衆の思想の操縦というマッドサイエンティストのような反倫理的技術が取り上げられ、しかもそれが実は民主主義の特徴だと訴えられていた。ぶったまげるような命題ではないか。

第四パラグラフをまともな神経のある読み手ならば、「この書き手はいったい何を言いたいのだ!」と叫びたくなるはずだ。もしそのまま放置されたら、内的な緊張が高まってバランスが取れず、落ち着いていられないではないか。要するに、矛盾に満ちた宙ぶらりんの状態に対して、一挙にその矛盾を解消してくれるオチが求められているのだ。

ただし、一つ注釈を加えておく。「大衆の思考を操縦することが民主主義の要である」と言う命題に何の疑問も深刻な矛盾も感知しえないという人にとっては、矛盾解消だとかオチは、全く必要と感じられないということだ。したがって、以下の文は、大衆の思考を操るのが民主主義だという命題に矛盾を感じる人にとってのみ有効な議論である。

さて、上記の命題が深刻な矛盾であると捉える読み手にとっては、最後のプロパガンダ=ナチス・ヒトラーという事態への言及は、とても痛快なオチと映るはずだ。プロパガンダという言葉のイメージが単に悪くなっただけではないのだ。プロパガンダ=独裁政権なのだから、プロパガンダ=民主主義という表看板それ自体、ほとんどウソなのだと暴露されたのである。プロパガンダは、常識的にも想像つくことだが、民主主義の理念には何の関わりもないのだった。正体が暴露されたので、プロパガンダは以後は影に隠れて実施されるようになったのだ。

英文全体としては、プロパガンダが表立って公然と運用されていた時代がかつては存在し、第二次対戦後には現在のように水面下での運用が継続しているようになった経緯を語ってくれた。

以上の観点から要約文を書くと、つぎのようになる。

B-②の要約文

プロパガンダは、特権層の利益を守り、大衆の思想を操る技術だ。かつては民主主義のためと称し公然と運用したが、ヒトラーが使うと嘘がばれ、現在では水面下で実施中だ。(79字)

以上

正直に書くと、2024年の東大英語1(A)の要約問題について、こんなに長い文章を書く予定は全くなかった。本来の目的は、生成AIには文章の中にある反語的表現やオチを読み取る力がない、だから東大英語を適切に要約できないのだ、と書く事であったか。つまり、ChatGPTには起承転結が分からない、を継承する記事である。

ところが予想に反し、大手予備校の解答速報をはじめ、大半のオンライン上の模範解答も、文章中の反語やオチを読み落としているのだ。「民主社会の要にはプロパガンダがある」という趣旨のフレーズを要約文中に入れているので、非常にびっくりしてしまった。反語的な言語表現を全く理解していないのだ。仕方ないので、なぜ反語的なのかを長々と論じることになってしまった次第だ。

もちろん自信を持って大手予備校ダメじゃないかと書けるのは、本文では言及しなかったが、書き手がチョムスキーであることをわかっていることが分かっているからでもある。チョムスキーの政治思想をある程度知っているならば、民主主義の本質はプロパガンダだ、などと絶対に書かない。こんなのは常識であろう。だから大手予備校の解答速報は間違いだと言い切れたわけでもある。もっとも非共産党系非マルクス主義的ラディカルであることは、英文だけで十分推測できてはいた。

あともう一つ書いておきたいことがある。BernaysやChomskyについてはWebでたくさんの資料が出てきたので、機会を設けて関連する資料(BBCのドキュメンタリー映像、この英文に密接に関連している東大教授のサイトなど)について、近いうちに紹介しておきたいのだ。BBCのドキュメンタリーがとくに面白そうである。

There is no doubt that one of the major issues of contemporary U.S. history is corporate propaganda. It extends over the commercial media, but includes the whole range of systems that reach the public: the entertainment industry, television, a good bit of what appears in schools, a lot of what appears in the newspapers, and so on. A huge amount of that comes straight out of the public relations industry, which was established in this country and developed mainly from the 1920s on. It is now spreading over the rest of the world. (アンダーラインと赤字は私による。以下の英文も同様です)

最初のパラグラフでは、まずは主題が提示されます。現代アメリカ史において、企業プロパガンダは、大きな問題(issue)であり、しかも今では、世界中に広がっていると言うのです。

読み手としては、propagandaという強烈な言葉にハテナ?という思いを抱きつつ、何故そんなに大きな問題(issue)なのだろうかと読み進めることになります。言うまでもなくpropaganda は、非常に危険で否定的なニュアンスしかありません。全文を通して、受験生はこの言葉とその概念について自問自答することになるはずです。

先取りとなりますが、要約文においては、この「問題(issue)」が反映されている必要があります。(大手予備校の模範解答=要約文のほとんどは、いったい何が問題であるかのか理解しがたい、平板な文になっています。)

Its goal from the very beginning, perfectly openly and consciously, was to “control the public mind,“ as they put it. The public mind was seen as the greatest threat to corporations. As it is a very free country, it is hard to call upon state violence to crush people’s efforts to achieve freedom, rights, and justice. Therefore it was recognized early on that it is going to be necessary to control people’s minds. All sorts of mechanisms of control are going to have to be devised which will replace the efficient use of force and violence. That use was available to a much greater extent early on, and has been, fortunately, declining—although not uniformly–-through the years.

第2パラグラフで、プロパガンダの問題点が少しづづ明らかにされます。

プロパガンダの目的は「大衆の思考(the public mind)を操作すること」、そしてそのことが公然と意識的に(openly and consciously)論じられていました。

2つの論点が重要です。

一つは、プロパガンダの果たす役割の説明です。

大衆が自らの自由や権利を振りかざすと、[大]企業としては大いに困る。しかし、自由が認められている国において、国家が暴力的に武力を行使して鎮圧する訳にはいかない。だから、国家の暴力装置に取って代わるような、大衆の思考を操作し懐柔する技術の開発が必要になったのだそうです。(なお、もし書き手がマルクス主義者であれば、国家の「イデオロギー装置」といった表現を使ったでしょう。しかし、後で明らかにしますが、非マルクス主義者・非共産主義者ですから、表現は異なります)。

要するに、暴力を使った大衆の支配から、思考管理による支配へと変遷していったようです。統治の技術論としては進化なのかもしれませんが、読み手としては、両手を挙げて喜んで良いのか、ちょっと困惑してしまうところでしょう。

この文の書き手は、プロパガンダをどのように評価しているのでしょうか。ここでは、幸いにも(fortunately) という言葉が重要です。プロパガンダは少なくなる方が「幸い」だという訳ですから、プロパガンダを否定的に捉えているようです。

もう一つは、プロパガンダの活用は公然と意識的にされていたことです。そんなことが露骨に論じられていたとは、ちょっとビックリではないですか?どうしてそのような言葉が、公に包み隠さず論じられていたのでしょうか。そして、その帰結はどうなったでしょうか。読者はそういう疑問を持ちながら、第3・4パラグラフへと読み進めます。

The leading figure of the public relations industry is a highly regarded liberal, Edward Bernays. He wrote the standard manual of the public relations industry back in the 1920s, which is very much worth reading. I’m not talking about the right wing here. This is way over at the left-liberal end of American politics. His book is called Propaganda.

Bernays’s Propaganda opens by pointing out that the conscious manipulation of the organized habits and opinions of the masses is the central feature of a democratic society. He said: we have the means to carry this out, and we must do this. First of all, it’s the essential feature of democracy. But also (as a footnote) it’s the way to maintain power structures, and authority structures, and wealth, and so on, roughly the way it is.

第3・4パラグラフでは、プロパガンダという、現代的に見ると否定的な印象しか持ち得ない技術の開発に尽力した人物、 Edward Bernays(エドワード・バーネイズ)が詳解されます。彼は、右翼ファシストや全体主義者とは全く正反対で、左派リベラルで民主主義の擁護者らしいのです。そしてその彼が、大衆の考えを操作すること、すなわちプロパガンダすることは、民主社会を維持し、既存の権力構造や富の構造を維持する方法であると論じていたようです。

読み手は、第二パラグラフまではプロパガンダ=大衆の思考操縦=悪の技術かな?と思い始めているのですが、今度は、強力なカウンターを喰らってしまいます。プロパガンダは、実は、民主政治の要にある方法論だったのか?!と仰天するのです。

同時に、この文の書き手はいったい何を言いたいのか、どういう立場に立っているのか、読者は少々戸惑うはずです。

I should mention that terminology changed during the Second World War. Prior to World War II, the term propaganda was used, quite openly and freely. Its image got pretty bad during the war because of Hitler, so the term was dropped. Now there are other terms used.

ここで話が急展開します。従来であれば、公然と何の気兼ねもなく(openly and freely) 用いられていたプロパガンダという用語が、第二次大戦に入ると突然用いられなくなったのです。というのは、反民主主義の代表格であるナチス総統のヒトラーが、プロパガンダという用語を積極的に使ったので、この言葉の印象が悪くなったからだそうです。(注。ナチス独逸には、プロパガンダ省というのがありました。もちろん宣伝省と訳すことも可能です)。

このパラグラフをどう解釈するのかで、実は見解が大きく2つに分裂しています。

一方は、民主主義を体現しているバーネイズの「良い」プロパガンダが、ナチス・ヒトラーの「悪い」プロパガンダ政策のとばっちりを受け、プロパガンダという言葉が悪い印象を持たれるようになってしまった。だから第二次世界大戦以後は、大っぴらに活動できなくなってしまったという解釈です。つまり、バーネイズはヒトラーのとばっちりを受けたですから、<とばっちり説>と呼びましょう。

他方は、バーネイズの米国のプロパガンダも、ヒトラーのナチス独逸のプロパガンダも、本質的な差異はあり得ないとする解釈です。なにしろ大衆の意識や思考を操縦する技術というのですから、どのような体制にも奉仕できるはずです。また、一般大衆を愚弄するエリート主義の立場でしかあり得ないからです。

別の言い方をすれば、プロパガンダは民主社会の要だというのは、あくまでもバーネイズの誤った説であり、書き手をそんな説を実は全然認めていないのだと解釈しているのだ、と考えます。(注。民主主義そのものが不正にみちた体制に過ぎない、という解釈もありうるようですーー追加注釈となります)。

実際、ヒトラーのような反民主主義者がプロパガンダを駆使したのであれば、バーネイズの議論、つまりプロパガンダと民主主義が表裏一体であるかという主張は、極めて怪しいものだと了解できるはずです。いやむしろ、嘘を宣伝し広めるという意味での「プロパガンダ」にすぎなかったのだと、英文の書き手は言いたいのでではないでしょうか。

要するに、バーネイズの嘘がバレてしまったので、プロパガンダという言葉は、第二次世界大戦以後、表立って使えなくなってしまったという訳です。これを<バーネイズのデマ暴露説>としましょう。

<とばっちり説>と<デマ暴露説>のどちらが正しいのか。実を言えば、大手予備校がネット上で掲載している模範解答のほとんど全ては、<とばっちり説>を採用しているように見えます。実際、論理的には大きく破綻していませんし、そういう解釈も否定しきれないかもしれません。

しかし、その上で、私は<デマ暴露説>を取ります。いくつかの理由を挙げておきます。

<とばっちり説>では、バーネイズの思想を肯定的に受容しています。つまり、民主主義の要にプロパガンダがあるというバーネイズの思想を、英文の書き手が肯定している説ですが、その場合、一番最初のパラグラフの問題(issue)がいったい何なのか説明不能に陥ります。バーネイズの思想を肯定してしまったら、企業プロパガンダが世界を跋扈しているとして、何の問題もないことになるのではないでしょうか。

やはり、プロパガンダに根本的な問題があるのだと書き手は考えているとみなすべきでしょう。

民主主義の中核にプロパガンダが不可欠だというバーネイズの説を認めるとしましょう。この時、その民主主義は、「エリート主義的民主主義」とか「寡頭制民主主義」(←表現を改めました)、「指導される民主主義」と呼ばれることになるでしょう。つまり「参加民主主義」とか「ポピュラーデモクラシー」といった概念とは対立し、重要なことは賢人やエリートが決定すれば良いという民主主義です。

受験生は将来の東大卒業生候補ですから、そういったエリート主義に共感を覚えるのは、もしかしたら当然かもしれません。なにしろ東大生になれば、将来は電通に勤めたり、高級官僚になったり、あるいは東大教授になっったりして、日本の「愚か」で「無知な」一般大衆の思考や意識を操り指導する「エリート」になりたいと憧れてもおかしくないからです。

論理的には全否定しにくいです。しかし東大ともあろうものが、バーネイズのような天才的エリート主義者ーーおそらくサイコパスでしょうーーを称賛する英文を、敢えて入試問題には採用するとは考えられない。何しろ、マッド・サイエンティストならぬマッド広報マンの思想ですからね。

マッドサイエンストに密かに(あるいは公然と)憧れている医学部受験生がいるとしたら、大学は面接で絶対に落とすでしょう。同様に、マッド広報マンになりたい東大受験生は、落とさなくてはなりません。

そんなわけでデマ暴露説が正しい、あまり論理的でない理由ですが、私はそう信じてしまうわけです。(もちろんのことですが、エリート主義を信奉する立場から、私の論点が批判されるかもしれませんね)。

後付け的な議論となりますが、<デマ暴露説>が正しい状況証拠を出しておきます。

バーネイズの著書の翻訳本のタイトルは『プロパガンダ教本: こんなにチョろい大衆の騙し方』 (2007年) だそうです。日本語のサブタイトルは、びっくり仰天ですね。

そして、これが決定的な決め手となるのですが、英文の書き手は、あの有名な言語学者のチョムスキーだと判明しました。

改めて紹介するまでもありませんが、チョムスキーは著名な政治評論家でもあります。イデオロギー的には左翼・リベラルに近いが、共産主義や前衛主義左翼(=エリート主義左翼、民主集中制)とは対立する立場にいます。いわゆるアナーキズムですね。当然のことながら、アナーキストは大衆の思想を操縦するなどというエリート主義には断固として反対するはずです。

また、チョムスキーはバーネイズ『プロパガンダ』を評価しているようですが、つまるところ、悪魔の自白として、貴重な資料だと考えているのでしょう。

Bernays’ honest and practical manual provides much insight into some of the most powerful and influential institutions of contemporary industrial state capitalist democracies.”—Noam Chomsky (←クリック)

以上の理由から、バーネイズはヒトラーのとばっちりを受けてしまった説は、誤りなのです。

さて、ヒトラーが積極的にプロパガンダ活動をすることによって、バーネイズのプロパガンダの怪しさが暴露されてしまった訳です。しかし、これをオチとしてはいけないでしょう。プロパガンダという言葉は、第二次大戦の終結とともに消えたが、名前を変えているだけです。大衆の思考操縦という技術は、秘密裏に活用され、世界中に広がり、現在に至っている訳です。ヒトラーも重宝した思考操縦の技術が、世界のあらゆる所で今なお貫いているのです。

これは、実に恐ろしくゾットすることではありませんか。最後の静かなつぶやきで、我々は今日の世界の現状を思わずふりかえってしまうことになります。

おわり。なお、大手予備校の模範解答についての検討は別の機会に行います。

Edward Bernaysについては、過去にも入試問題等でとりあげられているようです。(他にも、英語長文の問題集でも取り上げらていたはずですが、残念ながら問題集の名称はわかりませんでした。タバコ会社の依頼を受け、女性にもっとタバコを吸わせる心理操作キャンペーンの有名なエピソードがとりあげられたはずだったのですが)

バーネイズを取り上げた英語長文問題

中央大学商学部(2013年)

英検1級の長文読解(2016年度第3回)

エドワード・バーネイズの翻訳

エドワード・バーネイズ(中田安彦訳)『プロパガンダ教本: こんなにチョろい大衆の騙し方』 (←クリック)(2007年=2010年)

なお、問題を再掲しておきます。

本来は、「生成AI✖️東大英語(3)ーー生成AIには話のオチが分からない」というタイトルのブログを書くつもりでしたが、書いているうちに予定が完全に変わってしまいました。結果、2024年の東大の英文要約の解説をニ回に分けて書くこととになりました。

なぜ予定を変更せざるを得なくなったのか。一つには今回の英文は、少々書き手の意図が分かりにくいものだったからです。

さらに重要なのは、大手予備校がオンライン上で発表する模範解答に、大いに不満を覚えたからです。些細なミスなどではなく、英文のオチだとか、主張をはっきりと咀嚼せず、重要そうに見える単語を単に並べたものばかりだったからです。

構成としては、今回は東大が出した問題およびその解答例を、大手予備校の代表的なものと当塾のもののを紹介することにします。そして次回には、詳しい英文の解説を提供いたします。

前回のブログにおいて、生成AI(ChatGPTなど)は要約文の作成において、起承転結の転の部分を敏感に捉えて理解する事ができないと論じました。しかし、当たり前のことですが、東大英語の文章はいつも起承転結の方法で論述しているわけではありません。2020年の英文は、たまたま起承転結だったに過ぎないのです。

特に東大の入試問題の場合に顕著なのですが、全く意表をつく文章の展開になる可能性があります。最初に結論があってその後に理由を述べますよとか、最初に問いかけがあって最後に結論が来ますよ、といった陳腐なワン・パターンにはとどまらないのです。

要するに、東大が要約問題で用いる英文は、ワンパターンな文章展開を予期していたのでは、歯が立たないのです。現行の生成AIの能力からすると、ほぼ読解不可能だろうと予想できます。

2024年の東大要約問題では、最初にちょっとした謎が提起され、最後のパラグラフで凄いオチが出てきました。前半の文章の80%では、文意が分かりにくいまま進んだのですが、最後の最後にボソッとした呟きが入り、読み手は「ああ、結局そういうことだったのか」と驚嘆することになります。

オチの結果、前のパラグラフで導入された怪しげな命題がひっくり返され、やっぱり反語的な意味だったのだと悟り、読み手がゾーッとさせるブラック・ユーモアが提示されることになりました。とても興味深い小話でした。

もっとも、ある種の予備知識や、政治・歴史・社会等についての教養がないと、このオチとブラック・ユーモアを理解することは出来ません。普通の高校受験生には、少々あまりにもハードルが高すぎました。(もっとも受験生は心配する必要はありません。オチを理解できなくても、ある程度以上の点数を取れるよう配慮があるはずです)。

もちろん生成AIが読解することは、やっぱり難しすぎました。

他方、英語講師はオチを説明することによって、英文全体の要約をしなければならないはずです。しかしながら、ほとんどの予備校や塾講師は気が付いていないようで、英単語の意味を和訳してペタペタと並べ、平板で面白くもなんともない要約を作り上げてしまいました。さらには、絶対にやってはいけないはずの、致命的なミスすらしている「模範解答」すら見出されます。

以下は、2024年の東大入試の英語問題1(A) の全容です。

以下の英文を読み、 その内容を70~80字の日本語で要約せよ。 句読点も 字数に含める。

There is no doubt that one of the major issues of contemporary U.S. history is corporate propaganda. It extends over the commercial media, but includes the whole range of systems that reach the public: the entertainment industry, television, a good bit of what appears in schools, a lot of what appears in the newspapers, and so on. A huge amount of that comes straight out of the public relations industry, which was established in this country and developed mainly from the 1920s on. It is now spreading over the rest of the world.

Its goal from the very beginning, perfectly openly and consciously, was to “control the public mind,” as they put it. The public mind was seen as the greatest threat to corporations. As it is a very free country, it is hard to call upon state violence to crush people’s efforts to achieve freedom, rights, and justice. Therefore it was recognized early on that it is going to be necessary to control people’s minds. All sorts of mechanisms of control are going to have to be devised which will replace the efficient use of force and violence. That use was available to a much greater extent early on, and has been, fortunately, declining—although not uniformly—through the years.

The leading figure of the public relations industry is a highly regarded liberal, Edward Bernays. He wrote the standard manual of the public relations industry back in the 1920s, which is very much worth reading. I’m not talking about the right wing here. This is way over at the left-liberal end of American politics. His book is called Propaganda.

Bernays’s Propaganda opens by pointing out that the conscious manipulation of the organized habits and opinions of the masses is the central feature of a democratic society. He said: we have the means to carry this out, and we must do this. First of all, it’s the essential feature of democracy. But also (as a footnote) it’s the way to maintain power structures, and authority structures, and wealth, and so on, roughly the way it is.

I should mention that terminology changed during the Second World War. Prior to World War II, the term propaganda was used, quite openly and freely. Its image got pretty bad during the war because of Hitler, so the term was dropped. Now there are other terms used.

ここでは、模範解答をそのまま列挙しておきます。

代ゼミ

暴力に頼らず大衆の心を操作し、民主主義体制を維持するため、戦間期に米国で生まれたプロパガンダは、今では呼称を変えて、宣伝広告などとして世界中に広まっている。(78字)

駿台

企業のプロパガンダは暴力に頼らない大衆心理の操作を目的としており、民主主義の本質的特性だが、この用語自体は第二次大戦中の悪印象のため、現在は使われていない。(78字)

河合塾

企業のプロパガンダが目指す非暴力的な大衆心理の操作は、当初は民主主義の根幹をなし社会を維持する手段とされた。だが、この語は戦時中に印象が悪化し使われなくなった。(80字)

東進

米国での企業のプロパガンダは、暴力を用いない大衆心理の操作を目標とし, これは民主社会の要と認識されていたが、ヒトラーによる印象悪化を受けてその呼称は変えられた。 (80字)

ChatGPT-4

現代アメリカ史の大きな課題の一つは企業プロパガンダで、これは1920年代から発達した公共関係産業によって、大衆の意識を制御することを明確な目標としている。エドワード・バーネイズはこの分野の先駆者で、民主社会における大衆操作の重要性を説いた。第二次世界大戦後、プロパガンダの語感が悪化したため、用語が変更された。(155字)

シリウス英語個別指導塾

プロパガンダは大衆の思考操作技術だが、以前は民主社会の要として公然と称賛された。だがヒトラーが使い出すとそのウソがばれ、この言葉を使わず内密に思考操作を続けた。(80字)

プロパガンダは大衆の思考操作技術だが、以前は民主社会の要として公然と称賛された。だがヒトラーが使うとこの言葉を引っ込め、秘密のうちに技術を運用するようになった。(80字)

(追加別解 2024/03/17)

宣伝は大衆の考えを操る技術で、暴力を使わずに民主体制やナチズム体制の存続に貢献できる。かつては大っぴらに、現在は水面下で、世界中で広範囲に運用されている。(77字)

当塾の要約解答例は、大手予備校のものとかなり書き方が異なっていることは、読んでいただければすぐにお分かりかと思います。解説・説明は次回で。

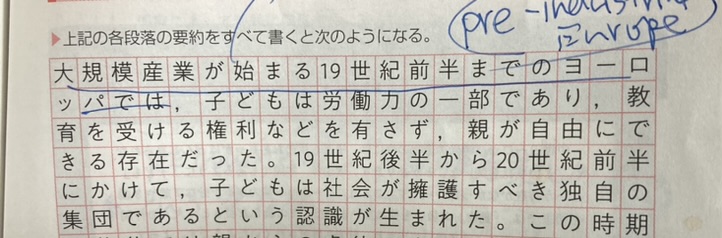

前回のブログでは、竹岡『東大要約』の「38 欧州での子どもの権利の変遷」では、「大規模産業」という意味不明な言葉を使っていることを指摘し、むしろ「産業化以前」あるいは「産業革命以前」といった用語にすべきだったことを論じました。また、竹岡の不適切な訳語の原因には、研究社の『英和大辞典』があるのではないかと述べました。

今回は、前回のブログの補足をします。というのは、竹岡の38章の解説文には、その訳語以外にもちょっと誤読をしていることに気が付いたからです。ちょっと細かい点のようにも見えますが、歴史認識の上で重要な論点を含むので、ここで簡単に指摘します。

解答に至る解説文の中にですが、以上のような要約文があります。

竹岡「大規模産業(⇛産業革命)が始まる19世紀前半までのヨーロッパでは、子どもは労働力の一部であり、教育を受ける権利などを有さず、親が自由にできる存在だった」と、本文の第一段落で要約しています。

ぼーっと読んでいるとなんの問題もありません。しかし世界史の常識と照らし合わせてみれば、この日本語にはちょっと不味いですね。

と言うのは、竹岡の要約文を読むと、(1)産業革命が19世紀前半に始まったかのように読めてしまうるからです。しかし産業革命が始まったのは、18世紀前半から中頃だと言われています。だから、これは要約文としては、ちょっと駄目なのです。

(2)竹岡の要約文を読むと、産業革命が始まると、時を待たずして子どもの権利が認められたかのように見えます。しかし、子どもの権利が認められ始められるようになったのが19世紀後半であるが、産業革命が始まったのは18世紀前半だとすれば、産業革命の開始後子どもの権利をなかなか認められなかったのだ。それも100年くらい、あるいはそれ以上の長期にわたって、子どもの権利はずっと無視されてきたのだと解釈できるはずなのです。

考えてみれば、我々は19世紀のイギリスの児童に対して強いてきた重労働の歴史を我々は知っているではありませんか。19世紀の著名なノンフィクションやフィクションーーエンゲルスやディケンズの著作がその代表となるでしょうーーは、今なお言及されています。

もっとも私は、要約文に深読み考察を書けと主張している訳ではありません。しかし、産業革命が起きたら、すぐにでも子どもの権利が認められるようになったかのような要約文は、誤解を与えるのでちょっと不味いだろうと指摘しているに過ぎません。ただし、誤解なきように付け加えると、模範解答の部分は問題ありません。不味いのは、途中の要約解説の箇所だけです。

なお、原文では以下の通りです。丁寧に読めば、「産業革命以後に」子供に対する味方が変化したと記述されているわけではないのです。

In pre-industrial Europe, child labour was a widespread phenomenon and a significant part of the economic system. Until and during the nineteenth century, children beyond six years of age were required to contribute to societies according to their abilities.