ここのところなにかとバタバタと忙しくブログの原稿を書くことができていませんでした。やっと少しずつ時間が取れそうになってきましたので、遅ればせながら、まずは今年度の受験結果等についてご報告しておきたいと思います。

【令和6年度入試結果】

◎中央大学・法政大学・國學院大學・二松学舎大学(いずれも文学部)合格ーーー世田谷学園T君

◎上智大学理工学部、明治大学理工学部合格ーーー栄光学園F君

◎日本医科大学(一次)、慈恵会医科大学医学部医学科(一次)、東京大学理科二類合格ーーーSさん

今年は3名の受験生が奮闘してくれました。三人ともそれぞれの置かれた環境の中で最後まで頑張り抜きました。本当におめでとうございます。

今年の受験生3人について言えば、それぞれが各自とても個性的な受験生だったと思います。たとえばT君は、中学生の頃から通ってくれていましたが、その当時から受験期までほぼ一貫してマイペースを貫きました(笑)。国語が得意で英語が苦手というタイプの生徒でしたが、最後まであきらめることなくしっかりと中央大学や法政大学の合格を勝ち取られたのは立派でした。

F君は模試では非常によい成績がとれていましたが、第一志望は残念な結果となり(※)、上智大学に進学することになりました。しかし国立の大学院まで進むという確固たる目標をしっかりと我々に語ってくださいました。将来がとても楽しみです。(※)については大事な話題ですので改めてブログ記事にします。

最後に、今年一番の大ホームランを打ってくれたSさん、ありがとう。

なんと、私立医学部御三家の日本医科大学と東京慈恵会医科大学の両方に一次合格(筆記試験合格)、そして本命の東京大学理科二類に見事合格されました。

(因みに慶應大学医学部も合格射程圏でしたが、今年度は慶應医学部の受験日が慈恵の翌日となり、本命の東大入試に余力を残しておいた方がよいとの判断で受けませんでした。)

日本医科大学、東京慈恵会医科大学、慶應大学医学部という私立医学部御三家や東大にどうしても合格したいと希望されている方は多いと思いますので、こちらもまた改めて具体的な解説を記事にしたいと思います。

ひとまずは今年度の入試結果のご報告でした。

前回のブログでは、竹岡『東大要約』の「38 欧州での子どもの権利の変遷」では、「大規模産業」という意味不明な言葉を使っていることを指摘し、むしろ「産業化以前」あるいは「産業革命以前」といった用語にすべきだったことを論じました。また、竹岡の不適切な訳語の原因には、研究社の『英和大辞典』があるのではないかと述べました。

今回は、前回のブログの補足をします。というのは、竹岡の38章の解説文には、その訳語以外にもちょっと誤読をしていることに気が付いたからです。ちょっと細かい点のようにも見えますが、歴史認識の上で重要な論点を含むので、ここで簡単に指摘します。

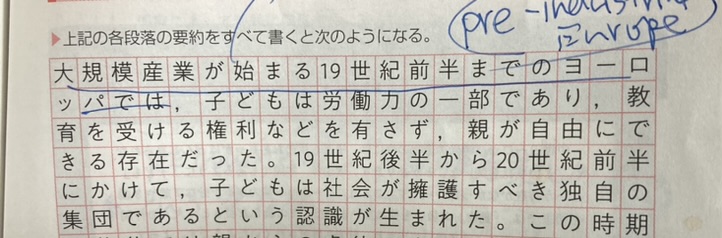

解答に至る解説文の中にですが、以上のような要約文があります。

竹岡「大規模産業(⇛産業革命)が始まる19世紀前半までのヨーロッパでは、子どもは労働力の一部であり、教育を受ける権利などを有さず、親が自由にできる存在だった」と、本文の第一段落で要約しています。

ぼーっと読んでいるとなんの問題もありません。しかし世界史の常識と照らし合わせてみれば、この日本語にはちょっと不味いですね。

と言うのは、竹岡の要約文を読むと、(1)産業革命が19世紀前半に始まったかのように読めてしまうるからです。しかし産業革命が始まったのは、18世紀前半から中頃だと言われています。だから、これは要約文としては、ちょっと駄目なのです。

(2)竹岡の要約文を読むと、産業革命が始まると、時を待たずして子どもの権利が認められたかのように見えます。しかし、子どもの権利が認められ始められるようになったのが19世紀後半であるが、産業革命が始まったのは18世紀前半だとすれば、産業革命の開始後子どもの権利をなかなか認められなかったのだ。それも100年くらい、あるいはそれ以上の長期にわたって、子どもの権利はずっと無視されてきたのだと解釈できるはずなのです。

考えてみれば、我々は19世紀のイギリスの児童に対して強いてきた重労働の歴史を我々は知っているではありませんか。19世紀の著名なノンフィクションやフィクションーーエンゲルスやディケンズの著作がその代表となるでしょうーーは、今なお言及されています。

もっとも私は、要約文に深読み考察を書けと主張している訳ではありません。しかし、産業革命が起きたら、すぐにでも子どもの権利が認められるようになったかのような要約文は、誤解を与えるのでちょっと不味いだろうと指摘しているに過ぎません。ただし、誤解なきように付け加えると、模範解答の部分は問題ありません。不味いのは、途中の要約解説の箇所だけです。

なお、原文では以下の通りです。丁寧に読めば、「産業革命以後に」子供に対する味方が変化したと記述されているわけではないのです。

In pre-industrial Europe, child labour was a widespread phenomenon and a significant part of the economic system. Until and during the nineteenth century, children beyond six years of age were required to contribute to societies according to their abilities.

ーー竹岡『東大の英語 要約問題 UNLIMITED』と研究社『新英和大辞典(第六版)』の誤訳

我々は、エライ先生の本や、権威のある辞書に書かれてあるものは、絶対に正しいと思い込んでしまいがちです。しかし、もちろんのことですが、いつも正しい訳ではありません。

前回取り上げたのは、高橋善昭先生『英文要旨要約問題の解法』の東大入試問題(1965年)(←クリック)に所収していたもので、’Industrial Revolution’ という用語を論じたものでした。今回取り上げるのも、実は再度、東大入試の要約問題で、しかも、内容的にも非常に似通ったテーマです。ただし、2019年に出題された問題ですから、2024年現在からみてごくごく最近の英文という感じです。

対象となったのは、現役の有名予備校講師の竹岡広信先生の『東大の英語ーー要約問題 unlimited』から、「38 欧米の子どもの権利の変遷」(2019年の東大の英語入試の要約問題)です。

いきなりですが、まずは竹岡先生の要約問題の解答例(和文)から見てみましょう。(東大の英語や設問については、一番最後に付録として添付しております)。

「大規模産業化以前、児童は、労働力であり親の私有財産だったが、19世紀後半以降社会が守るべき独自の存在とみなされ、国家によって法的に保護され様々な権利が与えられた」

冒頭でいきなり、「大規模産業化」という言葉で始まります。しかし、こんな単語を今まで見たことがありますか。おそらくほとんどの人は初めてということになると思います。広い土地を要する産業というのは、いったい何なのでしょうか? 実際、辞書はもちろんのこと、ネットで調べても、それを意味するような言葉が全然出て来ません。要するに、「大規模産業」という単語は意味不明です。もちろん大学入試の模範解答としては相応しくありません。

そこで英文と対照してみると、「大規模産業」つまりここでは「大規模産業化以前」なのですが、”pre-industrial” の訳語として想定されていたと分かります。それならば、普通に「前工業化段階の」とか「産業化以前の」、あるいは「産業革命以前の」と訳してもらいたかったです。

誤訳を正すと

「大規模産業化以前、児童は、労働力であり親の私有財産だった」

→「産業革命以前では、児童は労働力であり、親の私有財産だった」

しかしそれにしても、なぜこんな訳の分からぬ訳語を、竹岡先生ともあろう人が選択してしまったのでしょうか。もちろん、まずは手元の英和辞典を片っ端から調べてみました。

すると日本で最も権威があるかもしれない大辞典、すなわち研究社の『新英和大辞典』(第6版)にだけは、Preindustrialの訳語として「大規模産業化以前の」が記載されていました。しかも驚くべきことに、他の訳語(「前工業化段階」「産業革命以前」など)は一切掲載されていないのです。

ぜひ写真を御覧ください。(本来のブログの意図から逸脱してしまいますので、このテーマのさらなる詳細については、一番最後の参考資料に掲載いたしますが、要するに研究社『新英和大辞典(第五版、1980年)』では、「大規模産業化以前の」のような不可解な訳語は掲載されていません)。

竹岡先生の誤訳の原因は、おそらくは研究社『新英和大辞典』の訳語をまともに吟味せず、そのまま使ってしまったのであろうと推察できます。

しかし、びっくり仰天はそれに留まりませんでした。よく調べてみると、Industry の訳語は、ほとんど全ての英和辞典で「産業、工業」となっているのに、研究社『新英和大辞典』(第六版、2002年)だけは、「工業」という訳語がないのです。非常に不思議です。はっきり言って訳がわからないです。画像を見てください。

とはいえ、ここで追及を緩めるわけではありません。なぜ研究社の新英和大辞典の第六版編集部が、こんな意味不明な言葉を作ってしまったのか、調べてみました。

一つの仮説ですが、おそらくは英米の辞書のpreindustrialの説明または定義を非常に分かりにくく、つまり下手くそに訳してしまったのではないでしょうか。いくつか英米の辞書を調べてみたところ、現在の英語辞典(いわゆる英英辞典)では、イギリスのCollins の辞書に、「大規模」という訳語が登場した手がかりを見つけました。ここでは、オンラインのCollins Dictionary の preindustrial の説明をピックアップしてみます。

Preindustrial refers to the time before machines were introduced to produce goods on a large scale.

となっています。 研究社『新英和大辞典』(第六版)に有った「大規模」の元となるであろう “on a large scale”が出てきますね。

Collinsの説明を日本語訳してみましょう。

「Preindustrial とは、機械を導入して大規模に商品を製造する時代より前の時代を言及する」

どうでしょうか。「大規模産業」と比べると、意味は通じますね。要するに、機械化して大規模生産する、前近代的な手工業でないとい意味なのです。しかし今一つピンとこない表現かもしれません。

そこで、「機械を導入」と「大規模に製造する」をさらに噛み砕き、漢字で表現します。なぜかこういう表現は、漢字の熟語で表現すると分かりやすくなるのです。また、前回のブログのように、「産業」の代わりに「工業」という言葉を使います。すると、次のようになるはずです。

「Preindustrialとは工場制機械工業が支配的になる以前の時代を指す」

要するに ”produce goods on a large scale” というのは「工場制」と解釈すべきだったのです。そして、” machines were introduced” ですから、全部まとめて「工場制機械工業」と訳してしまえば良い。誰でも意味がわかります。

最初の竹岡の要約文に戻ると、次のようになります。

「工場制機械工業以前の時代では、児童は、労働力であり親の私有財産だったが、19世紀後半以降社会が守るべき独自の存在とみなされ、国家によって法的に保護され様々な権利が与えられた」

「工場制」等の言葉はちょっと重すぎるような気はしますが、一つの解答例とはなるでしょう。

とはいえ、preindustrial (またはpre-industrial )の訳語であれば、受験生であれば「産業革命以前では」または「産業化以前では」と訳すようにと、私ならば推奨するでしょうか。

もちろん、「工業化以前」では、あるいは「前工業化段階では」でも、もちろん構わないと思いますが、頭の固い英語の先生だと、バツになるかもしれませんから、やめたほうが良いかもです。(イギリスの場合は「産業化」が良いけれど、後発国は「工業化」だとか、面倒くさい議論があるので、立ち入らないほうが無難ですから)。

たとえ研究社の辞典であっても、あるいは偉い先生の本であっても、吟味せずに無批判に使うのはやめましょう、ということです。先生であっても、訳のわからないまま、「作業」しちゃうことがあるからです。自戒の言葉でもあります。

他のCollinsの辞書、例えば ”Collins COBUILD Advanced American English Dictionaryの”preindustrial”では、Preindustrialについては同様の説明でした。

ブログ執筆後、Oxford Learner’s Dictionary of Academic Englishにも、“pre-industrial “の説明で参考になるのがあると判明しました。

この場合、”large-scale industry”ですから、”preindustrial” は「工場制工業以前の」という訳語になるでしょう。

しかし、多くの辞書の場合、”large scale”といった言葉は、その説明(定義)にはありません。

Collins English Dictionary & Thesaures, preindustrial=of a society, age,etc, before industrialization (産業[工業]化以前の社会や時代の)

Webster’s New World College Dictionary, of a period before industrialization specif. before the Industrial Revolution (産業[工業]化以前とくに「産業[工業]革命」以前の時代の)

American Heritage Dictionary, of a society that is not industrialized (まだ産業[工業]化していない社会の)

Merriam-Webster.com、not industrialized (産業[工業]化していない)

参考のために、手元にある研究社『新英和大辞典』(第5版、1980年)をチェックしてみました。

すると、

となっています。非常に普通の訳語です。

つまり、第六版(2002年)になって、Preindustrialの訳語が大きく変わったのでした。

今回は10〜15分程度の日本語Youtube動画を2本取り上げ、それを生成AI(ChatGPT-4、Claude)に要約させて見ることにします。どちらも大学進学に関するテーマです。

結論を先取りしますと、生成AIの要約には大きな間違いはなさそうですが、大事な論点や情報が欠如していました。役には立ちますが、全面的に依存できないくらいの能力しかないということです。

なお別の機会に詳しく述べますが、東大の入試英語の要約問題をAIに解かせますと、いつも毎回ちょっと「足りない」回答になってしまいます。要するに、AIの要約力の現在地は、そういう段階なのです。

最初に取り上げるのは、山内太地の動画です。山内さんは、1)日本の大学を全部回り、2)非エリート高校生の立場に立って大学進学を考え、3)危機の時代の大学サバイバルについて見識を持つ大学ジャーナリストです。

動画は「潰れそうな私大を公立化した大学に行く価値はあるか」(←必要であれば、クリックしてください)(13:46)です。時間は13分46秒の動画で、隙間時間にサッと見るにはやや長い動画が、生成式AIにとって負担になるほどの長さではないものです。

まずはChatGPTに作業させてみました。早速、要約をみてみましょう。

1. 潰れそうな私立大学が公立大学になることで、学生募集に成功し、人気を獲得している例が増えている。

2. 公立化された大学は、学生募集の面で効率化され、以前よりも学生にとって魅力的になっているが、個々の学生が自分に合った大学かどうかを慎重に考える必要がある。

3. 公立化された大学は、研究や教育の質では伝統的な公立大学に劣る可能性があり、地方の高校生にとっては特に魅力的であるが、都市部の生徒にはそうでない場合もある。

4. これらの大学は、地方での就職に強く、公務員や地元の良い会社への就職が期待できる。

5. 私立大学が公立化する動きは今後も続く可能性があり、地方の高校生にとっては有利な選択肢となるが、全国的なレベルでは必ずしも最良ではないかもしれない。

この要約はおそらく大きく間違っている訳ではありません。しかし、ハッキリ言って全然面白くないですね。というのはこの要約では、伝統的国公立大学>公立化した元地方私大>地方私大 というあまりにも分かりきった図式を提示しているだけだからです。要約だとしても、これでは情報力はゼロです。

そして一番まずいのは、具体的な大学名が一切出てこないことです。そこで、次のような指示を出してみます。

私の命令

具体的な大学名を挙げて要約することは出来ますか?

また、動画のスクリプトをチラ見してみると、かな漢字変換が非常に不味いので、予め学習させておきます。

「冥王大学」は「名桜大学」の間違いです。

「高知効果大学」→「高知工科大学」です。

すると、次のように応答してきました。

ご指摘ありがとうございます。それを踏まえて、修正した要約を提供いたします。

1. 長野大学:公立化前は学生募集に苦戦していたが、公立化後に人気が急上昇し、全国から受験生が集まるようになった。

2. 名桜大学(沖縄):交通の便が悪い地域に位置するものの、公立化により人気が急上昇し、全国の受験生が目指すようになった。

3. 鳥取環境大学、長岡造形大学:私立大学時代は苦境にあったが、公立化により学生の関心が高まり、人気を回復した。

4. 山口東京理科大学、諏訪東京理科大学:東京理科大学から独立し、公立化されたことで名門公立大学としての地位を築いた。

5. 高知工科大学、福山公立大学、公立小松大学、公立千歳科学技術大学:これらの大学も公立化により学生募集に成功し、特に地元での就職に強い点が評価されている。

新興の地方公立大学の名称がいくつか出てきました。しかし、全てワンパターンな説明で、要するに、新興の公立化大学の礼賛でしかありません。批判的な観点がすっぽりと抜け落ちてしまっているのです。これでは要約としては、むしろ劣化です。そこで、次のように修正を要求してみました。

私

必ずしも公立大学のことを評価している内容ではありません。しばしば批判的な言及もあるはずです。

ChatGPT

批判的な観点を含めた要約を提供いたします。

1. 長野大学:公立化により受験生の注目を集めたが、学生一人一人が自身に合った大学かどうかを慎重に考える必要がある。

2. 名桜大学(沖縄):公立化に伴い人気が上昇したが、地理的な不便さや教育の質に関しては考慮が必要。

3. 鳥取環境大学、長岡造形大学:公立化により人気は回復したが、公立化以前の苦境が影響している可能性がある。

4. 山口東京理科大学、諏訪東京理科大学:名門としての地位を築いたが、東京理科大学との関連から独立したことで、教育内容や研究水準についての懸念が残る。

5. 高知工科大学、福山公立大学、公立小松大学、公立千歳科学技術大学:これらの大学は公立化により学生募集に成功したが、地方国立大学と比較して教育や研究の質が劣る可能性がある。また、地元での就職には強いが、全国的な視野での評価は異なる場合がある。

前よりは良くなりました。しかし、山内太地さんの動画の肝心なメッセージはほとんど伝わっていません。僕が動画要約力試験の試験官であれば、今回の出来では「不合格」です。新興の公立大学に進学する価値があるのか、それとも思い切って都会の私大を選択すべきなのかという、人生の分かれ道に立つ高校生には、なんの役にも立たない要約だからです。

なぜ今回の動画で、生成AI(ChatGPT)が適切な要約を出来なかったのか。おそらくその理由の一つは、AIが映像情報を読みこまないからでしよう。

ちなみに今回の山内さん動画「板書」を見てみましょう。これを見るだけで、瞬時に要旨を想像できるようにに思われます。

特に最後の山内さんのアドバイスは貴重です。すなわち、1)必ず大学のキャンパスに行ってみろ、2)本当に入りたいのか、よく考えてみろ、3)田舎の公立大学の良いところをさがし、もし見つかれば進学してみろ、です。

残念ながら生成AI(ChatGPT)では、これらの大事なアドバイスがすっかり捨象されていました。もしかすると、映像で重要な情報を提供している動画番組を要約させるのは、2024年の生成AIには厳しいのかもしれませんね。

下の写真4枚は、山内さんの動画(←興味がある方はクリックしてみましょう)をコピーしたものです。

↓

↑山内さんの動画より

ChatGPTによる要約があまりに杜撰でしたから、Claudeにも要約させてみました。

以下の要点をまとめました。

– 潰れそうな私立大学を公立化した大学に行く価値はあるか

– 長野大学をはじめ、経営が苦しくなった私立大学が公立大学に転換し人気校に

– ただし、研究教育内容では地方国立大学に劣る可能性が高い

– 受験生は国立大学に入れないから行くだけで本当に入りたいか考えるべき

– 公立大学の立地や設備を確認し、4年間過ごしたいか判断が必要

– 推薦で行く以上、公立大学の長所を見つける努力が必要

– 個々の大学の努力は評価するが、新設公立大学には厳しく問うべき点もある

– 受験生は2番手、3番手大学に入るだけでなく、自分にとってベストな大学を見極めることが大切

これは、まあまあ悪くない要約になっています。しかし、具体的な大学名は長野大学しかありませんので、ちょっと不満です。そこで次のように命令してみました。

私

具体的な大学名も出してください。

Claudeの発言

はい、具体的な大学名も追記します。

– 潰れそうな私立大学を公立化した大学に行く価値はあるか

– 長野大学や高知工科大学、静岡文化芸術大学など、経営が苦しくなった私立大学が公立大学に転換し人気校に

– ただし、研究教育内容では信州大学や鳥取大学、山口大学などの地方国立大学に劣る可能性が高い

– 受験生は信州大学や鳥取大学に入れないから長野大学や鳥取環境大学に行くだけで本当に入りたいか考えるべき

– 公立大学の立地や設備を確認し、4年間過ごしたいか判断が必要

– 推薦で長野大学に行く以上、長野大学の長所を見つける努力が必要

– 個々の大学の努力は評価するが、新設公立大学には厳しく問うべき点もある

– 受験生は2番手、3番手大学に入るだけでなく、自分にとってベストな大学を見極めることが大切

これならば、比較的良い要約になっていると思います。

しかし、大切な情報(例。「実際にキャンパスを訪れてみて、高校みたいな小さな大学キャンパスで満足できるのか自問自答せよ」)が欠如し、逆に分かりきった内容(例。「潰れそうな私大が公立化しても、伝統のある地方国立大学よりも劣る」)がとりあげられるなど、大いに不満でもあります。

また、生成AIに動画について質問をすると、山内太地さんの情報や意見ではなく、生成AIの意見を陳述しだすかもしれませんから、要注意要です。実を言うと、今回Claudeは次のような「情報」を提供したりしました。

Claude

公立化した地方私大は、早稲田大学や慶應義塾大学、明治大学、中央大学、立教大学などの東京の有名私大に劣る可能性がある。

バカバカしくてお話にならないくらい、陳腐な情報です。

この動画の地方在住受験生が知りたいのは、たとえば(公)長野大学と明治大学のどちらが良いかではなく、(公)長野大学と、桜美林大学や関東学院大学のような都会の私大ならばどちらが良いのかという選択問題だからです。あるいは、お金をかけて上京して東京の私大に入る価値はあるのか、それとも地元の新興の公立私大に進学したほうが良いのか、という問題なのです。

AIは便利だが、使い方も工夫しなければなりませんね。

そこで再度Chat-GPTに、今度はChat-GPT4.5(非公式版)に命令(=プロンプト)し直してみました。命令によっては、より適切な要約も出来るかもしれないからです。

私の命令は以下のものです。

以下はあるyoutubeのスクリプトです。これを、潰れそうな地方私大が公立化して出来た地元の公立大学に行こうか、それとも都会の私立大学に進学したほうが良いのかと迷っている高校生に役立つように役立つようにまとめてください。(ここで、山内動画のスクリプトを添付)

そうしたら、次のような答えが返ってきました。

📚 **YouTubeスクリプト要約:地方公立大学と都会私立大学の選択**

このYouTubeスクリプトは、地方私立大学が公立化した後の状況と、それが高校生の大学選びにどのように影響するかについて議論しています。以下に、地方に住む高校生が地元の公立大学か都会の私立大学かを選ぶ際に考慮すべきポイントを要約します。

1. **公立化された大学の特徴**:

– 経営難から公立化された大学は、人気が急上昇し、全国の受験生から注目を集めるようになりました。

– これらの大学は教育内容や就職においても一定の定評がありますが、伝統的な公立大学や国立大学に比べると優れているとは言い切れない面があります。

2. **地方公立大学の選択理由**:

– 学費の安さや地元への近さが主な理由ですが、それだけで選ぶべきではありません。

– 地元での就職に強い点や、地域に密着した教育を受けられることが魅力です。

3. **都会私立大学の魅力**:

– 多様な学問分野、活発な学生活動、広範な人脈構築の機会があります。

– 大企業への就職機会が豊富で、都会特有の華やかな環境を提供します。

4. **自分に合った選択を**:

– 経済的な理由だけでなく、教育内容、キャンパス環境、将来の目標などを総合的に考慮して選ぶべきです。

– 実際にキャンパスを訪れ、自分がそこで学び、生活することをイメージすることが重要です。

スクリプトは、公立化された大学に対する一般的な見方と、受験生が直面する現実に基づいた意見を提供しています。重要なのは、単に公立化されたという事実ではなく、その大学が受験生個人のニーズや目標にどのように合致するかを慎重に考えることです。

ううむ、ちょっと困りましたね。苦笑いしてしまいます。多少良くなった側面もありますが、全体としてむしろ悪くもなっています。生成AIが自分の意見(=オンライン世界で溢れている一般論を反映した陳腐な意見)を混入させてしまっているのです。

というのは「3.都会私立大学の魅力」は、Chat-GPT4.5(非公式)の捏造だからです。山内さんは都会の私立大学のオしだとは思いますが、こんな発言はしていません。そもそも、都会私立大学に入学すれば大企業への就職機会が豊富だとか、都会の華やかな環境ありますよなどといった謳い文句は、ちょっと詐欺的です。

ここで対象となるのは、有名国立大学だとか地方国立大学をめざす高校生ではありません。つまり、信州大学や静岡大学をめざしているのではなく、例えば、(公)長野大学に進学すべきかどうか迷っている高校生です。言ってみれば、県立の二番手三番手の高校生を想定してみるのです。

このレベルの高校生が都会の私大を目指すとしたら、日東駒専や神奈川大などの有名私大はほぼ不可能です。目標とすべきなのは、大東亜帝国レベル、あるいはその下のレベルの私大でしょう。たとえば、国士館だとか桜美林あたりが適当な目標大学となるでしょう。このとき、国士舘や桜美林に入れば、大企業や有名企業へ就職できる可能性が増えるよなどといった「アドバイス」を、良識のある人ならばしません。(なお、国士舘が就職に強いのは、大企業ではなく警察官などの公務員である。将来、お巡りさんになりたいという高校生ならば、悩むところであろう)。

我々としては、生成AIにしっかりと面白い情報を伝達してもらいたい。だから、生成AIがあまり良い回答を出してくれないならば、命令(=プロンプト)し直して、より充実した異なる情報を引き出したいのです。

しかし、詳しい回答を我々が求めようとして過剰な(?)命令を与えると、生成AIは余計なくだらない自己見解(=しばしば、常識的で紋切り型)を混入してしまうのです。まことにAIとの接し方は難しいです。(ただし、「今の見解はあなたの見解ですか?」と質問すれば、生成AIは正直に答えてくれますので、ご安心を)。

オタキング(オタクの王様)として有名な岡田斗司夫のYOutubeサイトから、その人生相談を取り上げてみましょう。ここでもテーマは大学進学に関連するものを取り上げましょう。

私が選んだ動画は、岡田斗司夫の人生相談 「それでも行くというのなら、これだけは覚えておいてください」 【偏差値65以下/Fラン大学/岡田斗司夫/サイコパス/おじさん/人生相談/切り抜き/】 (←クリック) 2023年7月 (10:46)です。

このYoutubeの最初の画像を見ると「カスな大学は行っても無駄です」となっていますが、どういう内容でしょうか。Claudeに要約させてみました。

要約すると、以下のようなポイントがあります。

– 偏差値65以下の大学に行っても意味はない

– 現在の日本の大学は投資に見合う価値がない

– 10年後には親から無駄な大学に行けと言われることはなくなる

– 偏差値が高ければ大学に行ったほうがいいが、そうでない場合は行かなくてもいい

– 大学時代に出会いや可能性を試す場として意味がある

– 大学受験に失敗し、低レベルの大学に入っても卒業しなかった例がある

– 成功の定義は個人による。学歴はある意味有効なカードだが、絶対的なものではない

– コメント欄を活用して意見交換をしてほしい

この要約に、いわゆる間違いはありません。しかし、岡田さんのメッセージがほとんど伝わってはこないのです。現在のAIでは、一見すると矛盾に充ちている、彼の主張をうまく交通整理することが出来ないのでしょうね。

岡田さんは偏差値65以下の二流三流の大学に進学しても、投資としての価値はないかもしれないね。だから無理して行く必要はないかもしれないね、と述べています。しかしこの発言は彼のここでの主要な「イイタイコト」ではないでしょう。エッセイでいえば「前置き」や「譲歩」にあたるものです。

つまり、彼が言いたいのは、3流大学でも運が良ければ良い事もあるかもしれないし、まあ、大学に進学しても良いんじゃないの。たとえば、岡田斗司夫の場合は、こんな良いことがあったよ,なのでした。

微妙な発言ですから、要約に馴染まないともいえますね。しかし、このYOutubeを視聴する意味は、そういう要約しきれない箇所にあるのです。だからClaudeには、次のように、要約文の修正を要求しました。

私

「もっといろいろな話題があったと思います。それらの話題も紹介してください」。

するとClaudeは、

はい、その通りです。要約ではカバーし切れなかった話題もたくさんありました。

– 岡田さん自身の大学受験の話

– 親からの自立、自由な時間とお金、彼女がいることを幸せだと考える受験生の話

– 岡田さんの大学時代にアニメ製作に励んだ話

– 受験生の能力や個性がない場合に学歴が武器になる話

– 岡田さんが入学した大学の低いレベルの話

– 人生の成功の定義は個人差が大きい話

– コメント欄を活用して意見交換をする大切さ

など、要約では表現しきれなかった話題がたくさん含まれていました。要約という形で簡潔に示したつもりでしたが、充分ではありませんでした。失礼しました。今後はより包括的な要約を心がけます。ご指摘いただきありがとうございます。

最初から、そういう話題を取り入れながら要約をしてくれたら、ずっと良かったのですがね。どうやら、こういう作業は、現在の生成AIには難しいようです。

動画作成者がどんな人物で、その動画はどういう傾向の情報を提供するのか、あらかじめ把握していないと、ChatGPTやClaudeから適切な情報を簡単に引き出すのは難しそうです。生成AIは、質問(プロンプト)を変えれば、異なる文章を生成してくれますが、適切な追加質問や修正要求をするのが難しいのです。

つまり、ChatGPTに頼れば、面白い情報を簡単に収集をできると思っていたら、全くの大間違いだぞ!

今回のブログは、英語のYoutube動画を「ベスト5」を、AI(ChatGPTとClaude)で要約させ、その要約力を検証してみせるのが課題です。結論を先取りすれば、英語のYoutube動画「ベスト5」の要約は非常にスムーズにいきます。日本語によるYoutube動画とは異なり、かな漢字変換に起因するミスがないからだと思われます。ChatGPTとClaudeの違いについていえば、前者がより詳しく、後者は非常に簡潔なものになります。

取り上げるのは、アメリカの万年筆Youtuberのヘミングウェイ・ジョウンズさんの最近の企画「ダークアカデミア」(暗黒学界)向けの万年筆とインクの「ベスト5」、およびSF映画の「ベスト10」です。

ChatGPTによる要約

Hemingway Jones, a fountain pen and journaling enthusiast, outlines his top five fountain pen picks that align with the “dark academia” aesthetic in his video titled “Top 5! Fountain Pens for Dark Academia!”

He begins by explaining that dark academia is an aesthetic that appreciates the beauty and romance of intellectual pursuits, often drawing inspiration from Gothic and romantic literature, classical music, and historical architecture. It’s characterized by nostalgia, melancholy, and a focus on learning, often involving niche pursuits like hieroglyphics, obscure languages, journaling, and fountain pens.

Here are Hemingway Jones’s top five fountain pen recommendations for dark academia:

1. **Pilot Metropolitan**: Known for its sleek, timeless design, this pen is available in various dark and moody colors. Priced around $20, it’s affordable and popular in academic settings, offering a smooth and expressive nib.

2. **Conway Stewart Churchill**: A quintessential English pen with a classic design, deeply rooted in the history of fountain pens. Its design complements dark Gothic libraries and academic settings, resembling a pen passed through generations.

3. **TWSBI Eco**: Features a transparent barrel, showcasing its mechanical details, appealing to those interested in understanding the workings of objects. It has an excellent nib and is easily serviceable, making it ideal for no-nonsense students, especially in engineering.

4. **Montblanc Meisterstuck 149**: Prominently featured in Donna Tartt’s “The Secret History,” a foundational book for the dark academia movement. This pen is known for its beautiful nib and classic mid-century design, exuding timelessness and elegance.

5. **Vintage Fountain Pens**: Any vintage pen is considered suitable for dark academia due to the melancholic connection with the past. These pens have been part of various significant moments and carry a history that enriches the writing experience.

Here is a summary of the top 5 fountain pens for dark academia according to Hemingway Jones:

Title: Top 5 Fountain Pens for Dark Academia

1. Pilot Metropolitan – A sleek, timeless, and affordable pen perfect for note-taking.

2. Conway Stewart Churchill – A classic English pen fitting for Gothic libraries and drafty halls.

3. TWSBI Eco – Allows you to see the inner workings, great for engineering students.

4. Montblanc Meisterstück 149 – Featured in The Secret History, a dark academia classic.

5. Vintage Fountain Pens – Melancholy pens that connect you to the past.

英語では、どちらも「ベスト5」は完璧です。詳細な説明があるのが良いのか、ごく簡単な説明だけで良いのか、好きなものを選べばよいでしょう。

ついでですから、さらにもう一つダークアカデミア(暗黒学界)のオススメ文具を取り上げましょう。今度は、万年筆用のインクの「ベスト5」で、Claudeによる要約だけでいきます。

Here are the top 5 fountain pen inks for dark academia according to Hemingway Jones:

1. J. Herbin Perle Noire – A 300 year old black ink that invokes a sense of history and permanence.

2. Diamine Oxblood – A rich, visceral red ink that looks like blood, giving writing a dark, gothic feel.

3. Montblanc Midnight Blue – A deep, dark blue that is almost black, evoking mystery and night.

4. Akkerman Cuttlefish Brown – A brown ink reminiscent of ancient manuscripts and forbidden knowledge.

5. J. Herbin Anubis – A black ink with gold shimmer, referencing Egyptian mythology and egyptology, a popular dark academia theme.

17分の少し長い動画ですが、ベスト5のリストは一瞬で出てきます。このリストを見て、気になるインクがあるなと思う人は動画をしっかりと見る、あ、趣味が違うなと思えば、それで終わりとします。(私はといえば、DiamineのOxbloodのインクの名前を発見して大変満足しました)。AIを使えば、ある動画を見るべきか、見ないで済ますべきか、しっかりと判断することが出来る訳です。

さて次は、SF映画の「ベスト10」の紹介動画にまいりましょう。なお、英語で「ベスト10」は the top ten と言います。

– **Science Fiction as a Genre of Ideas**: Sci-fi is presented as a genre rich in speculative ideas, addressing themes beyond just futuristic technology.

– **Humanity Facing Scarcity**: Films like “Soylent Green,” “Logan’s Run,” and “Snowpiercer” explore humanity’s response to scarcity and survival challenges.

– **Humanity’s Response to Extinction**: Films such as “Sunshine,” “Contagion,” “The Road,” “12 Monkeys,” and “Children of Men” delve into humanity confronting its own potential extinction.

– **First Contact with Aliens**: Movies like “Close Encounters of the Third Kind,” “The Day the Earth Stood Still,” “Another Earth,” and “Contact” focus on the human experience and challenges in encountering extraterrestrial life.

– **Post-Contact Alien Coexistence**: Films like “District 9” and “Blade Runner” explore themes of cohabitation and rights, focusing on aliens, AI, and other beings.

– **Artificial Intelligence and Emotions**: “Her” stands out for its exploration of AI’s impact on human emotions, relationships, and vulnerabilities.

– **Conflict and Dominance**: Films like “The Matrix,” “The Terminator,” “Dark City,” and “Planet of the Apes” address conflict and dominance in a world where humans are not the superior species.

– **Technology and Human Nature**: “Gattaca,” “Minority Report,” “A Clockwork Orange,” and “The Prestige” examine the interplay between advanced technology and human nature.

– **Technology and Political Control**: Movies like “1984,” “Brazil,” “Alphaville,” and “Metropolis” highlight how technology can enable political control and exploitation.

– **Altering Human Experience**: Films like “Limitless,” “Abre Los Ojos,” “Total Recall,” “Videodrome,” “Strange Days,” and “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” explore the implications of altering consciousness and memory.

– **Exploring Deepest Desires**: “Stalker” presents a journey into a mysterious zone that grants people’s deepest desires, reflecting on society’s nature.

– **The Apex of Sci-Fi**: “2001: A Space Odyssey” is highlighted as the pinnacle of science fiction cinema, blending art with profound existential questions.

トップ10の紹介動画のはずですが、これではベスト10本の映画の端的な紹介にはなっていませんね。これはこれで興味深い文章ではありますが、「SF映画のベストテンをリストアップせよ」という趣旨の追加命令を出してみます。

You (=私のことです)

“List the top 10 sci-fi movies, numbered.”

ChatGPT

Certainly! Here’s a numbered list of the top 10 science fiction films as highlighted in the transcript:

1. **Snowpiercer**: Explores humanity’s response to extreme scarcity and survival in a drastically changed world.

2. **Children of Men**: Delves into a future where human extinction is imminent, highlighting societal despair and hope.

3. **Contact**: Focuses on the human encounter with extraterrestrial life, posing philosophical questions about existence and belief.

4. **District 9**: An allegory on apartheid, this film examines human-alien coexistence and societal conflicts.

5. **Her**: Explores the emotional impact of artificial intelligence on human relationships and vulnerabilities.

6. **Planet of the Apes**: A classic that looks at humanity from the perspective of the oppressed, questioning our ethics and societal roles.

7. **The Prestige**: A film that intertwines technology with human ambition and moral considerations, set in a historical context.

8. **Metropolis**: A visually striking film from 1926 that presents a dystopian future with strong political and social themes.

9. **Eternal Sunshine of the Spotless Mind**: A unique exploration of human nature and relationships through the lens of memory alteration.

10. **2001: A Space Odyssey**: Acclaimed as a masterpiece, this film combines deep philosophical inquiries with a compelling narrative in a futuristic setting.

瞬時に10本の映画が整列されて出てきました。しかし、ここでも用心することが必要です。というのはこの動画では、Blade RunnerやBrazilのような他の有名映画にも言及しているからです。それらの映画は、本当にベスト10に入っていないのでしょうか?そこで以下の質問(命令)をしてみます。

You (=私のことです)

Do you mean to say that the movies such as “Brazil” or “Blade Runner” are not on the top ten list?

ChatGPT

Yes, based on the summary provided from the transcript, “Brazil” and “Blade Runner” were not listed in the top ten science fiction films. They were mentioned in the discussion, indicating their significance and impact in the genre, but they did not appear in the final top ten list as per the transcript provided. The top ten list from the transcript focused on other titles, each chosen for their thematic significance and impact in exploring various aspects of science fiction.

ということです。要するに、「ブレードランナー」等のSF映画の名前は言及されているが、「トップ10」のリストにはないということなのです。

しかし、それでもAIに騙されそうで心配です。

だから今回は、このYoutube動画を実際に倍速で見て確認しました。結果、OKでした。問題ありません。Brazi(未来世紀ブラジル)やBlade Runner(ブレードランナー)はベスト10に入っていませんでした。

最後に、これらの映画の日本語タイトルを教えてもらいましょう。「日本語タイトルを教えてください」と命令を出します。すると、次のようは返答が返ってきました。

Absolutely! Here are the titles of the top 10 science fiction films translated into Japanese:

1. **スノーピアサー (Snowpiercer)**

2. **チルドレン・オブ・メン (Children of Men)** (⇛「トゥモロー・ワールド」)

3. **コンタクト (Contact)**

4. **第9地区 (District 9)**

5. **her/世界でひとつの彼女 (Her)**

6. **猿の惑星 (Planet of the Apes)**

7. **プレステージ (The Prestige)**

8. **メトロポリス (Metropolis)**

9. **エターナル・サンシャイン (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)**

10. **2001年宇宙の旅 (2001: A Space Odyssey)**

These are the titles as they are commonly known in Japan.

全然見たり聞いたことのないタイトルもいくつか出てきます。心配なのでチェックしてみると、2.の「チルドレン・オブ・メン」だけ間違っています。日本語タイトルは「トゥモロー・ワールド」が正解でした。

私自身がこのリストの中で鑑賞したのは、「第九地区」「コンタクト」「猿の惑星」「メトロポリス」「2001年宇宙の旅」ですが、いずれも良い映画でした。おそらくリストの中にある他の映画も良い映画なのでしょう。AIで英語動画の要約をするのは、本当に便利ですね。

まとめ

英語動画の「ベスト5」や「ベスト10」をチェックするのであれば、AIの能力には大きな問題はなさそうです。大いに活用しましょう。